骆驼对环境的适应性

骆驼对环境的适应性:

一、骆驼对环境的适应性---干旱

在干旱的荒漠中,经过长期自然的选择,骆驼形成了具有极强的耐渴能力。有人研究发现,骆驼3~5天不喝水,仍可以照常使役,而且在失水达到体重的30%。40%时,尚无生命危险。之所以骆驼能够耐渴,主要与其生理机能和组织结构有关。骆驼的第一胃较大,可贮存大量的水分。例如在夏天,1次的饮水量最大可达50。80升,足够3天体内代谢的需要。骆驼的汗腺不发达,从粪尿失水也较少。骆驼的体温在一定范围内可随环境温度的变化而变化,例如在夏季的早晨,体温只有34℃,而在午后可达40.6。C一40.7℃,这种体温的变化特点在散热上具有极为重要的意义。体温升高后,身体与外界环境的温差减小,可以减少水分的蒸发,白天获得的热量可贮存于体内,在晚上大气温度降低时散失。过去有人曾认为,骆驼体温的变化是由于热调节功能不强所致,而现在表明,骆驼的热调节功能更为复杂。每天饮水的骆驼,昼夜体温差可达2。C,如果其体重以500千克计,则可贮存4.2兆焦的热量。脱水情况下,骆驼体温的变化范围可达6。C,因此,可贮存12.6兆焦的热量。骆驼要散发这么多的能量,则至少需要6升左右的汗水。因此,骆驼体温不恒定的特点在能量贮存和对干旱的适应上具有重要意义。冬季缺水时,骆驼每天的耗水量仅占体重的1%左右,而驴则为2.5%,夏季骆驼的耗水量只有驴的1/2。骆驼在较长时间缺水的情况下,可由驼峰脂肪和腹腔脂肪氧化产生代谢水,而且骆驼红细胞对低渗的抗力较大,在缺水而使血浆脱水时,红细胞水分渗出,体积缩小,但并不显著影响红细胞膜的生物学特性,重新饮水后,红细胞膨大,恢复或接近于正常水平。

二、骆驼对环境的适应性---气温

骆驼生存的沙漠地区吸热性强,夏季中午时气温可高达37℃~42℃,沙面温度可达65℃。75c|C,牛、马、羊等家畜难以适应,而骆驼在此高温下可以坚持正常的劳役,表现正常的生理机能。骆驼在高温的沙面上卧地时,先以前肢着地,用力将热沙向前推,然后膝盖着地,用力将热沙向后扒,这样就使地面温度发生变化。例如当气温为29.5℃、地面温度为47℃时,骆驼卧地后,前肢下的温度只有32℃,胸底处的温度为37℃。脱水及环境极为炎热时,骆驼也能够通过行为的变化来适应高温及转换热量。例如在清早地温变热前,骆驼多卧地,将四肢隐藏于体下,以便减少吸收地热;太阳升起以后,骆驼将其头及面对着太阳,以便使体表尽量减少吸收辐射热。在白天,骆驼也会不断改变其位置,以减少太阳的直接辐射。骆驼的膝部、肘部和胸底等有大小不等的角质垫,卧地时肘端、胸底和后膝着地,支持体重,使身体其他部位与地面保持一定距离。卧地后头颈抬高,后腿翘起,这时母驼乳房距地面有一定距离,公驼包皮皮肤末端向后,睾丸位于肛门下两股问,炎热时显著缩小,以避免高温的危害。骆驼皮下脂肪较少,而脂肪主要贮存于驼峰和腹腔。被毛在初夏时脱换,并经过一段时间的无毛期才能长出新毛,这样正好可以度过炎热的夏季,有利于从体表散热。而当遇到暴风雨时,骆驼会选择避风处,顺风而卧,并使全身发抖以增加产热。秋后又长新毛,以便防御严冬。从理论上来说,热带荒漠地区的动物,由于接受的太阳辐射多,环境温度很高,因此,它们应该具有光滑且有反射性的被皮和黑色的皮肤,而且被皮不应太厚,以便于皮肤表面的蒸发,但也不能太薄,以免从体表散失太多的热量。热带地区的单峰驼最能适应这种环境,它们在夏天被毛较密,但不太长,尤其在腹肋部最短,颜色较浅,皮肤呈黑色,可以维持较低的体温。而处于寒冷地区的骆驼,如双峰驼和南美驼,也具有这种功能和生理反应,它们的被毛在冬天较长,被毛表面的温度可高达65。E,在夏季时被毛较短,被毛与空气接触面的温度不会超过46℃。一般来说,机体主要通过呼吸道和皮肤出汗两条途径降温,呼吸道降温主要是通过增加呼吸次数来实现的。在天气凉爽的早晨,单峰驼在撒哈拉的呼吸次数为8(6~11)次/分钟,而在澳大利亚则为10~12次/分钟。气温升高时,呼吸频率随之增加,在撒哈拉可达16(8~18)次/分钟,而在澳大利亚则为20~24次/分钟。即使如此,呼吸频率的增加不能明显增加热的散发,要达到这一目的,则呼吸频率至少需要每分钟300~400次,例如狗即是如此。因此,骆驼主要通过皮肤出汗来减少能量消耗。骆驼出汗的成分中钾浓度高(约为钠的4倍),碳酸氢盐离子的含量也高,pH值为8.2~8.5。

三、骆驼对环境的适应性---植被

骆驼嘴尖齿利,上唇中间有一裂缝,下唇尖而游离,唇薄而灵活,伸缩力较强;颈长,上下左右活动自如,向下能够觅食3~5厘米长的短草和低矮的灌木,向上可啃食丛林的枝叶或甚至高达2~3米的乔木。采食范围较大,并且能够适应荒漠植被。骆驼的口腔构造比较特殊,上下唇与口角外缘密生短毛,上齿垫坚硬;两颊有长而呈锥状的角质化乳头;臼齿冠高而发达,齿面宽,齿缘突起呈锯齿状;下颌关节灵活,能左右磨动,咀嚼肌发达;唾液多而黏稠,故能利用其他家畜所不能利用的或极少利用的各种粗硬带刺的、木质化程度高的草本和木本植物;加之腿长善走,耐渴性强,因此,对无水草场和荒漠草场能够充分利用,这些都是骆驼对植被稀疏的荒漠草场环境适应的表现。荒漠地区的气候变化很大,牧草四季生长不均衡,产草量季节间差异悬殊。为了适应产草供应的不均衡状态,在牧草生长茂盛的夏秋季节,骆驼能够大量采食,以贮备必需的能量。成年骆驼在夏秋两季每天的采食量可达31.2~33.6千克,所以能在短时问内迅速改善体况,并在驼峰和腹腔内贮存大量的脂肪。骆驼的性情比较安静,代谢水平较其他家畜低,在静止状态时,骆驼每小时所消耗的能量仅为马的62%,在荒漠中驮载100千克,行走1千米所消耗的能量仅为马的1/3。

四、骆驼对环境的适应性---风沙

沙漠地区风沙很大,例如在甘肃省的安西县,每年7级以上的大风日数可达70多天。在这样的条件下,由于骆驼上睫毛长、密而下垂,遇到风沙时眼睛呈半闭合状态,能防止尘沙进入眼内。此外,骆驼的泪腺比较发达,通过增加泪液的分泌可将眼球表面的尘土带走,因此,可在多风的沙漠地区行走。骆驼的鼻孔狭长,斜而呈裂缝状,可随意张闭,两鼻孔各有小管通过鼻中沟,鼻孔周围还有许多1厘米长的鼻毛,上呼吸道形成弯曲的皱襞,所有这些结构都能起到过滤尘沙和湿润空气的作用。

五、骆驼对环境的适应性---沙地

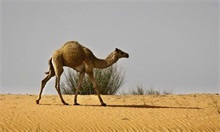

由于沙漠地面极为松软,限制了骆驼的狂奔疾驰,而沙漠食物的匮乏以及水源的奇缺,又使骆驼不得不具有较快的行走速度和持久的耐力。长期自然选择的结果,使骆驼的体形结构又比其他动物特殊,其颈部较长,呈“乙”字形,有利于保持身体平衡;体躯较短.,前腿长,支持面小而重心高,便于躯体的前移和迈出较大的步伐;后肢短而呈刀状,具有较强的推动力和耐久力,故有“沙漠之舟”之称。同时骆驼是以趾着地的动物,前肢着地时趾枕面积增大到68~71.5平方厘米,因此,可以负担庞大的体躯,使其不致陷入沙中。当提肢时趾枕面积则缩小至62~65.5平方厘米,以利步行。

总结:上述讲的是骆驼对环境的适应性,我们要掌握好这些知识要点。另外,更多相关的文章和技术指导请登录农民传道网了解。

网址:https://www.nczfj.com/tezhongzhongzhi/187977.html

[特养技术] 斑鸠是一种兼具营养价值和药用价值的食材,食用功效非常地好。那么斑鸠的药用价值有哪些,斑鸠怎么做才能更营养呢?斑鸠的药用价值斑鸠的肉能够耳聪明目、轻身,还能够使人腿肤润泽,精力充沛,抗衰老,...

[特养技术] 斑鸠,也叫斑鵻,锦鸠,具有很高的食用价值和药用价值,它的味道鲜美,营养丰富,而且具有一定的观赏性。近年来随着市场上对斑鸠的需求量越来越大,养殖效益可观,不少人都看中了其中的商机开始养殖起了斑鸠...

[特养技术] 斑鸠是一种野性比较强的生物,纵然人工饲养久了都会有一定的保留。所以斑鸠的肉质相对于很多的鸟类来说都是很鲜嫩一种。目前斑鸠养殖在很多地区都均有欢迎,人工养殖户较多。那么,斑鸠怎么养殖比...

[特养技术] 斑鸠是鸽形目斑鸠属鸟类的统称,属脊索动物门鸟纲鸽形目,体形较家鸽为小,斑鸠口感坚实、味道鲜美,具有很高的营养价值,是一种重要的养殖项目,那么,斑鸠吃什么食物?下面一起来了解一下。一、斑鸠吃什...

[特养技术] 斑鸠觅食高粱、麦种、稻谷以及果实等,主要在林缘及其附近集数只小群活动,秋冬季节斑鸠结群栖息,飞行似鸽,常滑翔,下面我们就一起来看一看捉斑鸠会不会犯法吧!捉斑鸠会不会犯法会犯法。斑鸠是受保...

[特养技术] 斑鸠属候鸟,几乎遍及我国各地。现在人工饲养的品种主要为山斑鸠。那么,斑鸠养殖前景如何?目前山山斑鸠养殖还没有成规模,需要掌握养殖技术但斑鸠养殖前景广阔,市场看好。斑鸠的养殖前景斑鸠养殖...

[特养技术] 斑鸠我们很多人都是只听过没见过,斑鸠体形似鸽,羽毛光滑,性情温顺,观赏价值颇高。斑鸠养殖成本低,那么斑鸠的养殖技术是怎样的呢?斑鸠的市场前景又如何呢?一、建立场地应选通风良好、干燥,地势较高...

[特养技术] 鹌鹑蛋是鹌鹑产的蛋,在平时我们也会吃到,具有很高的食用价值,它也叫做鹑鸟蛋、鹌鹑卵等,被认为是“动物中的人参”,那么,鹌鹑蛋的功效与作用有哪些?下面一起来进行一下了解。一、鹌鹑蛋...

[特养技术] 鹌鹑作为一种依赖人工孵化养殖的动物,其饲料配方可不简单。下面我们就一起来看看鹌鹑各阶段的饲料配方及饲养方法吧。鹌鹑的饲料有哪些鹌鹑饲料配方主要饲料有玉米、豆饼、鱼粉、麸皮、米糠等...

[特养技术] 在生活中我们吃的最多的就是鹌鹑蛋,很少有人吃鹌鹑肉,那么鹌鹑肉有什么食用效果呢?下面我们就一起来了解下鹌鹑肉的功效及作用吧。鹌鹑肉的营养成分鹌鹑肉质鲜美,含脂肪少,食而不腻,素有“动...

![[致富经]郑林林:养骆驼卖骆驼奶年赚百万](https://img.nczfj.com/d/file/2014-08/2/20148213343613821.jpg)

![骆驼奶的营养价值 神奇的驼奶[科技苑]](https://img.nczfj.com/d/file/2014-03/2/201432811686599.jpg)

![陈钢粮:骆驼养殖效益好驼奶营养很神奇[科技苑]](https://img.nczfj.com/d/file/2014-10/184/2014102713444355178.jpg)